当晨雾初散十大股票配资网站

一轮红日正从东方冉冉升起

照耀着伶仃洋

泛起粼粼波光

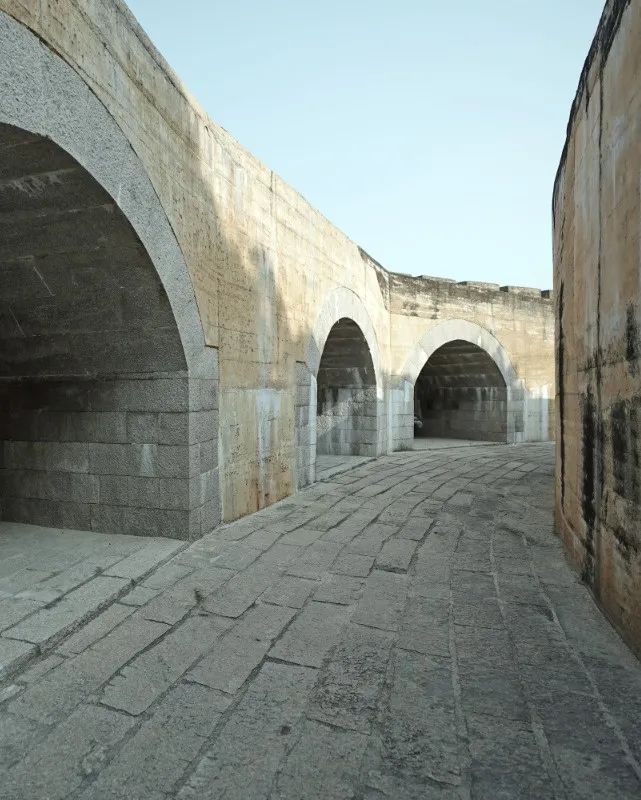

光线掠过龙穴岛上鳞次栉比的塔吊,穿过南沙滨海公园的碧绿草坪,透过大角山上丛林的树梢照进英烈墓的墓碑。大角炮台上,一尊仿照历史还原的克虏伯大炮依旧保持着昂首的姿态,炮口朝向珠江出海口,一如百年前它的原型模样。

这里曾燃起第一次鸦片战争的硝烟,也曾见证中国人民抗日战争期间对日海战唯一的胜利。

今年8月3日,以南沙湾区域的南沙天后宫、蒲洲花园、南沙滨海公园等景点为主的“南沙旭日”入选2025年新版“羊城八景”。

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的特殊年份,在荣膺“羊城八景”的荣光里,古炮台与新公园在晨光中完成跨越时空的对话。

这片承载着千年国门记忆的海疆

正以山海为卷、岁月为墨

将海防要塞的悲壮过往

改革开放的拓荒传奇

与湾区之心的快速崛起

熔铸成建设海洋强国最生动的注脚

炮台上的年轮

血火淬炼的海疆记忆

位于珠江口的虎门炮台因打响近代中华民族抵御外侮第一炮,掀开中国近代史第一页而广为人知。

但现实是,看似固若金汤的虎门炮台在侵略者的坚船利炮面前却不堪一击,那些射程仅千米的前膛火炮,如风中残烛,映照着中华民族百年屈辱的开端。

历时两年的鸦片战争中,清军未能击沉英军一艘战舰乃至轮船,虎门炮台三道防线相继陷落,广东水师提督关天培力战殉国。

△虎门炮台三道防线图

1841年5月,曾在虎门主持硝烟的钦差大臣林则徐奉旨黯然离粤,羊城百姓“填于衢巷”前往送别,林则徐在日记中写道,“粤民义愤如此,众志成城,可期后效。”

1937年9月14日

同样的炮台再度发出怒吼

这一次一雪前耻

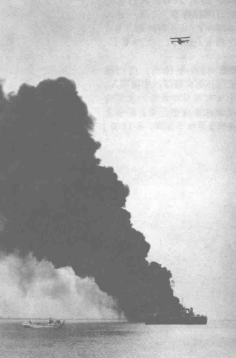

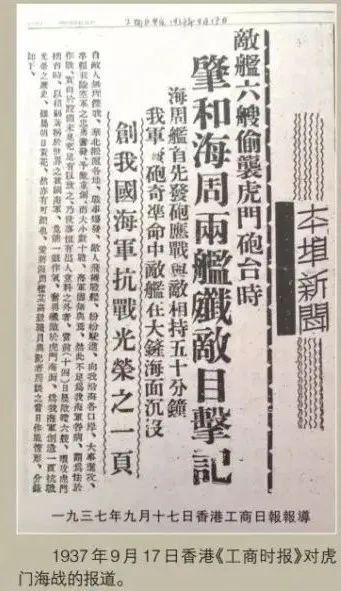

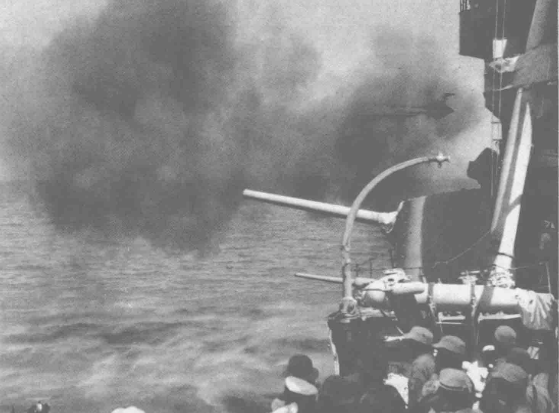

当日,数艘日本军舰闯入虎门海域,广东江防舰队的“肇和”“海周”两舰在大角炮台的支援下迎战。这场被称为“中日虎门海战”的交锋,以中国空军驰援、日舰溃逃告终,成为抗战初期中国海军对日作战唯一的胜利。

△日军的一艘军舰在虎门附近水鱼碰触水雷爆炸

△1937年9月17日香港报纸对海战的报道

△粤海军“肇和”号巡洋舰

从1937年9月到1938年3月,仅有电报明确记载的较大型的战斗就达到8次之多,但在中国军民的顽强抵抗下,日寇始终没能攻下虎门。

日寇从虎门进占广州的图谋失败后,改由大亚湾登陆,经惠州、增城进攻广州。

十大股票配资网站1938年10月21日,广州沦陷;

10月22日,已攻占广州的日寇前后夹击大举进攻虎门,在日寇海陆空联合攻击下,蒲洲炮台、大角炮台相继陷落;

10月23日,上、下横档岛炮台及威远炮台失守,当天虎门要塞最终完全被日寇占领。

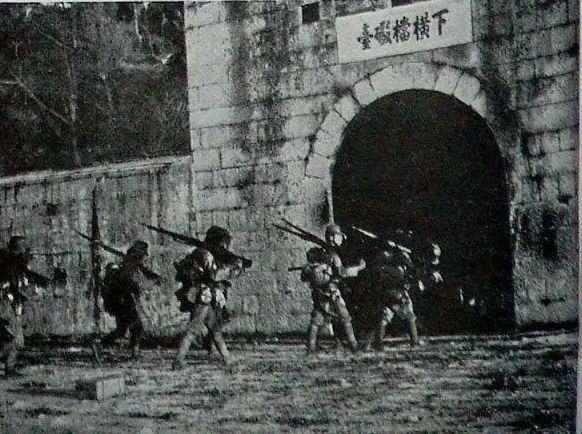

△日军登陆川鼻岛

△日军攻击虎门炮台

△日军占领下横档炮台

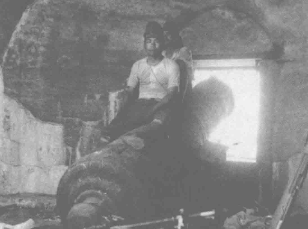

△攻破虎门要塞后日军坐在对他们发起过猛烈进攻的大炮上

其间,要塞军民与侵略者展开了殊死搏斗,蒲洲炮台驻军在连长詹松秋率领下与敌军展开激战,全连100多战士壮烈牺牲;大角炮台台长冯绍甫自杀殉国,炮台失守。

即便是虎门要塞陷落后,仅剩的一队鱼雷艇也在邝文光队长的带领下殊死搏斗,最终在击沉数艘日寇舰艇后被日寇派出的十余架飞机击中,艇上官兵壮烈牺牲。

硝烟虽然散去

破坏却未停止

日寇占领炮台后曾在此驻军,虽然时间已经过去80多年,但当年战争带来的创伤依然留有痕迹,尤其是日寇对有两百多年历史的虎门要塞造成的破坏触目惊心。

由于日寇发动大规模战争,物资匮乏,虎门要塞很多大炮上的仪器、部件以及部分大炮炮身都被拆下运走,到日寇投降时炮台已被毁坏殆尽。

△上横档炮台交通壕内日军占领期间留下的刻字

上横档炮台的交通壕内,斑驳墙面上留有一处刻字,至今仍清晰可见“昭和十四”(1939年)字样。

根据1997年番禺市文化局的考证,这是1939年侵华日军将岛内各个炮台安装的克虏伯大炮拆除运走时,作业的船队工人留下的。

除了刻字留痕,日寇还留下了其他罪证。广东省文物保护专家委员会委员、原南沙虎门炮台管理所所长黄利平在对史料的研究中,曾发现日寇攻占虎门炮台时,其随军摄影师拍摄的一批日军在炮台“摆谱”“到此一游”的照片资料。

△日军海军陆战队踩在中国大炮上欢呼

这些老照片

既是侵略者的自白书

也是学者们

打捞历史记忆的潜望镜

黄利平花了大量精力对比照片和炮台实景,找到了照片拍摄的位置,还原了炮台当年的模样,这些研究为后来炮台的保护和修复起到了重要作用。

水网中的星火

珠江发出了英勇的叫啸

哪里有压迫

哪里就有反抗

日寇占领期间

这片土地上人民的抗争

从未停止

抗日战争期间,南沙敌后抗日武装和人民在中国共产党的领导和带动下,在广泛的珠三角水网地带,与日本侵略者及伪军部队,展开了长期艰苦的斗争。

在距离虎门炮台不远的南沙黄阁镇,以作家陈残云、开国大校刘公亮、民主人士张志鸿等为代表,一大批仁人志士在中国共产党的领导下,依托黄阁榕山小学和黄阁中心国民学校,在文化战线上开展抗日救亡运动。

△陈残云画像

他们办学校、出墙报、演话剧,传播进步思想,宣传发动群众,为我党积蓄力量,并从黄阁走向更加广阔的抗战救亡和民族解放战场。

除了文化战线,在南沙地区还活跃着多支抗日游击队,由中国共产党实际领导的广游二支队便是其中一支不可忽视的力量。

1940年6月,中共广东省委根据中共中央指示精神,为加强珠三角抗日武装斗争的领导,决定成立中共南(海)番(禺)中(山)顺(德)中心县委,统一领导南番中顺地区的党的组织和抗日武装,中心县委领导机关设在顺德。

1941年秋,这支队伍曾经以少胜多,取得了远近闻名的西海大捷,一次歼灭日伪军200多名,西海大捷的第一枪就是从南沙西北角的榄核打响。

1943年3月,南番中顺游击区指挥部转移至榄核永德村(现在人民村)利丰围一带,榄核也成为南番中顺敌后抗日游击区的中心所在。

祖籍榄核镇的“人民音乐家”冼星海也与家乡人民产生共鸣,在举国上下同仇敌忾的氛围中,他和光未然合作创作了不朽作品《黄河大合唱》,合着激昂的旋律,歌词写道:“珠江在怒吼!扬子江在怒吼!啊!黄河!掀起你的怒涛!……珠江发出了英勇的叫啸。”

△位于南沙区榄核镇星海广场的冼星海雕塑

在河涌中,在蔗林间,广游二支队不断发展壮大,并在1945年1月成为珠江纵队的一部分,随后在奉命挺进湘粤桂边山区前后,还粉碎了日伪军的“万人大扫荡”。

滩涂上的新城

海洋强国的生动注脚

20世纪80年代,改革开放的春风从南海边吹到了南沙古炮台下的滩涂上。以霍英东先生为首的一批港商率先来内地投资兴业,并独具慧眼地选中了南沙。

在霍英东先生看来,南沙是一块难得的战略要地。他说过:“开发南沙的目的是连接香港、支持珠三角及广东的经济发展。”他一直希望大家能跳出广州,从珠三角看南沙;跳出陆地,从海洋看南沙,在更高的层面上审视南沙的战略意义,这与《粤港澳大湾区发展规划纲要》《南沙方案》中,中央对南沙的战略定位不谋而合。

1991年5月开渡通航的虎门轮渡是霍英东先生建设南沙的第一个大动作,在轮渡汽笛28年的回响声中,这条南沙与东莞之间的航线成为珠江口东西两岸逐渐融合发展的重要纽带。

随后,南沙客运港、南沙大酒店、蒲洲花园、南沙天后宫、水乡一条街、南沙资讯科技园等项目陆续建成,从交通治理、改善环境、建设文旅科研设施,霍英东先生为早期南沙建设作出了重要的贡献,一个既有国际范又具岭南风情的滨海新城雏形在南沙湾片区逐渐形成。

1997年7月1日,在香港回归的礼花声中,就在昔日的“金锁铜关”旁,飞架珠江口的虎门大桥通车。这是中国自行设计建造的第一座特大型钢箱梁悬索桥,也是珠江口首座跨江大桥。南沙湾与对岸的东莞滨海湾,在百年前携手守护的国门口实现了“握手”。

进入新时代

伶仃洋的潮水

又开始见证

南沙发展的新篇章

虎门轮渡退出历史舞台

虎门大桥也不再只唱独角戏

南沙大桥、广深港高铁、狮子洋通道(在建)、虎门大桥、深江铁路(在建)、深中通道,这六条途经南沙的跨江通道如琴弦般横亘珠江口,弹奏着“通途变跑道”的变奏曲。

今年7月,广州南沙与东莞滨海湾新区签订深化合作框架协议,双方携手打造“黄金内湾”协同发展标杆典范。不仅将共同整合两岸炮台遗址、海战博物馆等重要历史文化资源,还将在规划衔接、产业协同、科技创新、基础设施、社会民生、信用建设、政策创新等多领域开展更深层次紧密合作。

站在大角炮台遗址远眺

深中通道的灯光

如银河坠入伶仃洋

这片海疆的蝶变,恰是中华民族从“站起来”“富起来”到“强起来”的生动缩影。

当晚霞染红虎门大桥的钢索

那光影交错间

我们仿佛看见——

1841年的炮手

1937年的水兵

1978年的拓荒者

与今天的建设者

正隔着时空击掌相庆

因为他们共同守护的

不仅是这片蓝色国土

更是一个民族

向海而生的永恒信念

文字:齐华伟、刘冰汧

通讯员:栾成

图片:刘伟、资料图

制图:石畯涵

编辑:武姣姣

校对:张子笛

二审:梁思静

终审:黄增才

签发:齐华伟

出品:南沙区融媒体中心

投稿邮箱:nanshanet@126.com

(本文由“广州南沙发布”原创发布,未经授权,任何媒体、公众号不得转载改编,欢迎分享到朋友圈。)

嘉正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。